Modosch, einst der Ort zu dem Tschawosch den engsten Bezug hatte.

Die Brücke, die Modosch und Tschawosch, zu einer Einheit machte.

Wer, zumindest von der Nachkriegsgeneration der Tschawoscher Landsleuten, hat nicht davon geträumt, einmal zu sehen, wie diese Brücke zwischen Tschawosch und Modosch ausgesehen hat, ich glaube es sind nicht viele.

Über diese Brücke führte einst die Hauptverbindungsstraße zwischen Belgrad und Temeswar und für Tschawosch war sie das Tor zur Welt: ob man sie überquerte, um sein Feld auf der anderen Temesch-Seite zu bearbeiten, um einen Arzt zu besuchen, zum Bahnhof zu gehen oder auf dem Wochenmarkt seine Ernte zu verkaufen. Fakt war, in dieser Zeit lief nichts ohne diese Brücke für unsere Vorfahren in Tschawosch.

Durch die am 24. März 1924 neu gezogenen Grenze, war Tschawosch aus einer zentralen Lage, etwa 1 km vom Distrikt Modosch gerissen worden und in eine Randlage versetzt, von allen Städten und Marktflecken Rumäniens isoliert.

Kurz danach wurde auch die Brücke zwischen Modosch und Tschawosch abgerissen. Ab diesem Zeitpunkt sind diese beiden Ortschaften praktisch voneinander getrennt.

Aus heutiger Sicht, ist der Abriss dieser Brücke, eine mehr als schlechte Entscheidung gewesen.

Herr Manfred Korhammer

ein Modoscher Landsmann, hat uns diese Fotos und den von Ihm geschriebenen Text über Modosch zur Verfügung gestellt. Herr Korhammer stellt sich auch als Ansprechpartner oder Verbindungsmann für die Modoscher Landsleute zur Verfügung.

Bitte nur per Email an folgende Adresse:

Hier nun weitere Fotos von der Brücke, der Temesch und aus Modosch.

Die Modoscher Brücke bei Hochwasser

Ein Lastkahn auf der Temesch, ein wichtiges Transportmittel, im Hintergrund das Kastell von Tschawosch.

Das Modoscher Strandbad an der Temesch.

Der Bahnhof in Modosch.

Die Kirchengasse in Modosch.

Die Hauptgasse in Modosch.

Die Gemeinde und der Park davor in Modosch.

Liebe Besucherinnen liebe Besucher, unsere Homepage wird ausschließlich durch Spenden finanziert, über eine kleine Unterstützung ihrerseits würden wir uns sehr freuen.

Die Spende können Sie auf folgendes Konto überweisen:

Heimatortsgemeinschaft Tschawosch

Sparkasse Siegen:

IBAN: DE14460500010021016548

BIC: WELADED1SIE

Modosch - Geschichtliche Entwicklung

Von Manfred Korhammer 2025

Modosch war die Heimatgemeinde meiner Eltern und Großeltern, die dort als Bauern mit anderen Deutschen sowie mit Serben, Ungarn, Rumänen und Bulgaren zusammenlebten. Sie betrieben Ackerbau und für den Eigenbedarf Viehzucht, gelegentlich Weinbau, fallweise Bienenzucht.

In geografischer Hinsicht liegt Modosch in einer flachen Ebene des mittleren Banats, 80 m über dem Meeresspiegel, 50 km südwestlich von Temeswar, 43 km östlich von Groß-Betschkerek (Zrenjanin). Die Nachbargemeinde Stefansfeld (Krajisnik) war 10 km, Setschan (Secanj) 12 km entfernt. Modosch (Jasa Tomic) liegt am rechten Ufer der Temesch, die auf 340 km Länge von den rumänischen Westkarpaten bis zur Einmündung in die Donau bei Pantschowa (Pancevo) fließt. Eine Fähre über die Temesch führte 3 km stromabwärts von Modosch (Jasa Tomic) nach Schurjan (Surjan).

Unser Heimatort wurde im Jahr 1334 zum ersten Mal unter dem Namen „Madus“ in einer Urkunde erwähnt. Im Laufe der Zeit wurde der Ortsname der ungarischen Sprache angepasst und so in Modos (gesprochen „Modosch“) umgewandelt.

Wie archäologische Grabungen in den 1930er-Jahren zeigten, gab es schon in der Bronzezeit erste Besiedlungen. Aus der Zeit der Türkenherrschaft stammte ein künstlicher Hügel, auf dem die Bewohner, mehrheitlich Serben, ihre Toten bestatteten. In der Zeit der deutschen Besiedelung im 19. Jahrhundert kam dieser Hügel in der Mitte der Ansiedlung zu liegen. Der Hügel wurde 1921 abgetragen und dabei stieß man auf menschliche Knochenreste und Gegenstände. Die Straßenbezeichnung „Hügelgasse“ (später auf Schillergasse umbenannt) geht darauf zurück. Im Zuge der Errichtung des Bauernhauses unseres Großvaters Josef Landgraf im Jahr 1904 konnte bei der Grabung des Brunnens ein gut erhaltener Türkensäbel gefunden werden.

Die österreichische Provinz des Temescher Banats stand zunächst unter der Verwaltung der Wiener Hofkammer und ging 1781 in die Verwaltung der ungarischen Kammer über. 1785 wurde durch einen Gütertausch im Bereich der südlich gelegenen Militärgrenze das Agramer Domkapitel (Bezeichnung für die Verwaltung eines Bischofssitzes, Agram = Zagreb) die neue Grundherrschaft von Modosch und blieb es bis zum Jahr 1910.

Die neue Grundherrschaft bemühte sich um Neuansiedlungen in ihrem Herrschaftsgebiet. So wurden bereits 1786 einige katholische deutsche Familien aus den Ortschaften der Umgebung in das bisher von Serben bewohnte Modosch angesiedelt. Sie bildeten eine kleine Gemeinde mit eigener Verwaltung und einem eigenen Ortsrichter

(Bürgermeister). Das Nebeneinander der beiden Siedlungen Deutsch-Modosch und Serbisch-Modosch blieb zur Vereinigung im Jahr 1895 bestehen.

Seit 1746 hatten die orthodoxen Serben eine eigene Kirche. Für die katholischen Deutschen, Ungarn und Bulgaren wurde 1779 ein Bethaus errichtet. Bald danach gab es die ersten Eintragungen in die katholischen Matriken (Standesbücher) mit

Taufen, Todes-fälle und Trauungen. 1792 errichtete das Agramer (Zagreb) Domkapitel eine katholische Kirche, die zu Ehren der Himmelfahrt Mariens geweiht wurde und bis 1922 bestand. 1792 baute das Domkapitel auch ein Herrschaftshaus als ihren Verwaltungssitz. Dieses Haus war nach ihrem Fortzug 1910 bis zum Jahr 1930 das Gemeindehaus und war danach bis zur Vertreibung der Deutschen als Bürgerschule in Verwendung. 1889 war von der Gemeinde zwischen den beiden Kirchen ein Park angelegt worden, der Promenade genannt wurde.

1875 gründete das Agramer Domkapitel die neue Siedlung Stefansfeld (Krajisnik). Auch hier kamen keine Ansiedler aus den deutschen Ländern, sondern deutsche Familien aus verschiedenen Banater Dörfern. 1838 wurde der kleine Weiler Kaptalan gegründet.

Im 19. Jahrhundert kam es in Modosch (Jasa Tomic) zu einigen Neuerungen: 1830 wurde eine Apotheke eingerichtet, seit 1850 gab es ein Postamt mit einer Gendarmeriekaserne, 1880 die Freiwillige Feuerwehr, 1881 einen Gendarmerie-Posten, 1885 wurde der erste artesische Brunnen gebohrt. Anstelle der bisherigen Rossmühlen wurde 1892 die erste Dampfmühle errichtet. Die neue Mühle in der Bahngasse von Michael Ziwey und Sebastian Biebel entstand 1926. Das Gerätehaus der Feuerwehr mit dem Feuerwehrturm wurde 1909 gebaut.

1892 gab es in Modosch (Jasa Tomic) die erste Dreschmaschine, 1906 die erste Dreschmaschine mit Lokomobil und Stroh-Elevator. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 12 Dreschmaschinen im Ort vorhanden. 1896 kam der erste Zweischarpflug zum Einsatz.

1900 wurde das stattliche einstöckige Gemeindehaus gebaut. 1911 errichtete Thomas Mattanovich das erste Elektrizitätswerk, das wegen wirtschaftlicher Probleme stillgelegt und 1927 durch ein neues E-Werk von Nikolaus Keilbach ersetzt wurde. Im ersten Stock des Hotels Belgrad gab es ein Kino.

Modosch (Jasa Tomic) erhielt 1889 mit dem Neubau der Lokalbahn von Groß-Betschkerek (Zrenjanin) nach Pardan (Meda) eine eigene Bahnstation. 1897 wurde dann, abzweigend vom neuen Bahnhof Modosch (Jasa Tomic), die Hauptstrecke nach Temeschwar eröffnet, die 53 km lang war und 11 Stationen hatte. Damit war eine direkte Bahnlinie von Groß-Betschkerek (Zrenjanin) zum zentralen Ort im Banat geschaffen worden. Modosch (Jasa Tomic) sollte in späterer Zeit auch Bahnknoten-punkt für eine neue Eisenbahnlinie nach Werschetz (Vrsac) werden. Als sich die Gemeinde aber dagegen aussprach, kam der Abzweigbahnhof nach Setschan. Nach dem Zerfall der Monarchie verlor die Bahnstrecke nach Temeschwar und auch die über Pardan (Meda) nach Hatzfeld (Jimbolia) an Bedeutung, während die Strecke von Groß-Betschkerek (Zrenjanin) nach Werschetz (Vrsac) immer wichtiger wurde. Modoscher, die danach eine Tagesreise nach Groß-Betschkerek (Zrenjanin) machen wollten, mussten frühzeitig den Zug nach Setschan (Secanj) nehmen und dort lange auf den weiteren Anschluss warten.

1893 wurde in Modosch (Jasa Tomic) die Urbarial Gemeinde gegründet. Sie setzte sich aus privaten Grundbesitzern (Urbarialisten) zusammen und besaß eine über 600 Joch große Hut-weide als Gemeinschaftsweide vor allem für Kühe und Schweine. Zur Urbarial Gemeinde gehörte das sogenannte „Halterhaus“, in dem die für ein Jahr gewählten Halter (Hirten) lebten und in dessen Ställen männliche Zuchttiere (Hengste, Bullen, Eber) gehalten wurden. Auf der Hutweide waren die Schweinehalt und außer im Winter auch die Kuhhalt täglich in Verwendung; das heißt, die Tiere wurden in der Früh auf die Weide getrieben und kamen am Abend wieder in die heimischen Ställe. Die Schafe waren dauernd auf der Weide; sie gehörten überwiegend den Serben und Bulgaren. In familiärer Hinsicht ist anzumerken, dass unser Großvater in den Jahren 1932 und 1935 zum Kassier der Urbarial Gemeinde gewählt wurde. In der verworrenen Zeit der deutschen Besetzung des Landes im Jahr 1941 berief er noch eine Hauptversammlung ein, dankte jedoch bald danach als Funktionär ab.

1895 wurde auch in Modosch die ungarische Sprache als Unterrichtssprache eingeführt. Mit dem Anschluss an Jugoslawien durfte in der deutschen Volksschule wieder Deutsch unterrichtet werden. In der Bürgerschule war Deutsch nur Fremdsprache und die Unterrichtssprache serbisch.

1896 errichtete das Torontaler Komitat in Ungarn eine Heil- und Pflegeanstalt für Geistes- und Nervenkranke an der Stefansfelder Straße, die heute noch besteht und als Altenheim in Betrieb ist.

Die Großgemeinde Modosch (Jasa Tomic) hatte um die Jahrhundertwende etwa 740 Häuser und ca. 4600 Einwohner, davon etwa 2100 Deutsche, 1400 Serben, 700 Ungarn, 300 Bulgaren und 100 Personen von sonstigen Nationalitäten. Nach dem religiösen Bekenntnis waren etwa 3000 Bewohner römisch-katholisch und 1400 Bewohner orthodox.

Die Deutschen der Nachbargemeinden kauften im Laufe der Zeit von Serben und Bulgaren Äcker der Modoscher Gemarkung und nach der Auflösung des Domkapitels 1910 auch dessen Felder auf langfristige Abzahlung. Im Jahr 1931 hatten die Modoscher nur 75% der Ackerflächen in ihrem Besitz, davon die deutschen Bauern 64%. Der restliche Besitz gehörte den Bauern in Stefansfeld (Krajisnik), Setschan (Secanj), Sartscha und Kaptalan. Der niedrige Kaufpreis für Grundstücke führte auch zur Übersiedlung von deutschen Bauern nach Modosch (Jasa Tomic).

Im Jahr 1906 erfolgte eine Auswanderungsbewegung nach Amerika (etwa 40 Familien, zumeist Deutsche), was neben wirtschaftlichen Gründen vielfach der restriktiven Maß-nahmen der Verwaltung in der ungarischen Reichshälfte und deren Bestrebungen der Magyarisierung geschuldet war. Damals begann auch die Tendenz zur Zweikind-Familie und war mit ein Grund für den Rückgang der Deutschen Bevölkerung. Bei der letzten amtlichen Volkszählung vor der Vertreibung im Jahr 1931 war die Einwohner-zahl von Modosch auf ca. 4100 gesunken, mit etwa 1900

Deutschen, 1300 Serben, 400 Ungarn, 300 Bulgaren und wenigen Bewohnern anderer Nationen. In berufsmäßiger Hinsicht gab es damals etwa 300 Familien aus dem Bauernstand und fast gleich viele Landarbeiterfamilien. Zu den Handwerkern und gewerblichen Arbeitern konnten knapp 200, zu den Freiberuflichen und Beamten etwa 50, zu den Kaufleuten etwa 30 Familien gezählt werden.

Das Agramer Domkapitel entschloss sich nach der Jahrhundertwende zum Bau einer größeren katholischen Kirche als Ersatz für die zu klein gewordene barocke Kirche. Obwohl das Domkapitel schon 1910 Modosch (Jasa Tomic) verließ, übernahmen sie noch die Baukosten für den Kirchenbau, der zwischen 1911 und 1913 ausgeführt wurde. Die neugotische Kirche erhielt einen 56 m hohen Turm, Dächer mit emaillierte Dachziegeln, eine Fassade mit vielen Zinnen, innen zwei aus Holz geschnitzte gotische Seitenaltären, eine ebensolche Kanzel sowie färbige Glasfenster und zählte zu den schönsten Kirchen des Banats. Die

Innenausstattung konnte erst nach dem Ersten Weltkrieg hergestellt werden. 1922 fand die feierliche Einweihung statt. Für die Kirche wurde nie ein passender gotischer Hauptaltar hergestellt. Man begnügte sich mit dem 8 m hohen Altarbild von Mariä Himmelfahrt ohne künstlerische Umrahmung. Die auf dem Gemälde dargestellten Personen sollen Modelle aus den Reihen der Gläubigen gewesen sein. In der neuen Kirche war Josef Schmidt Pfarrer bis zur Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Modosch gehörte bis Herbst 1918 zu Ungarn, war bis Juli 1919 von serbischen Truppen besetzt und vom August 1919 bis April 1924 ein Teil von Rumänien. Die Streitigkeiten zwischen dem SHS-Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien) und Rumänien über den Grenzverlauf konnten 1923 in einem Vertrag beseitigt werden, der 1924 dann praktisch umgesetzt wurde.

Mit der Zugehörigkeit des westlichen Banats zum SHS-Staat wurden auch die deutschen Ortsnamen geändert. Im Falle von Modosch wählte die Behörde entgegen den sonstigen Gepflogenheiten als Ortsname den Vor- und Zunamen des 1922 verstorbenen Jasa (Jakob) Tomic, eines kämpferischen serbischen Journalisten und radikalen Politikers, der zu Modosch aber keinerlei Beziehungen hatte.

Bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs war Modosch (Jasa Tomic) eine blühende Gemeinde. Sie war Verwaltungssitz des Modoscher Stuhlbezirkes (Landkreises) mit einem Stuhlamt. Neben der Gemeindeverwaltung gab es ein Bezirksgericht, ein Grundbuchsamt, ein öffentliches Notariat, ein staatliches Steueramt (Finanzamt), ein Postamt mit einer Gendarmerie Kaserne im Hof. Modosch besaß das Marktrecht zur Abhaltung von Wochen-märkten am Samstag sowie von zwei Jahrmärkten.

Mit der neuen Grenzziehung 1924 verlor Modosch (Jasa Tomic) seine zentrale Lage und sein natürliches Hinterland. Die Bedeutung als lokales Verwaltungs- und Geschäftszentrum mit seinen Wochenmärkten ging verloren.

Um von Modosch (Jasa Tomic) nach Pardan (Meda) zu gelangen musste man zufolge des einspringenden Grenzverlaufs einen bedeutenden Umweg machen. Auf der Bahnstrecke gab es nur mehr einen Pendelverkehr zwischen Setschan (Secanj), Modosch (Jasa Tomic) und Pardan (Meda). Der Zug musste ohne zu Halten durch das rumänische Zwischengebiet fahren. Der Plan zur Errichtung einer Stichbahn von Modosch (Jasa Tomic) nach Stefansfeld (Krajisnik) war durch den Ersten Weltkrieg hinfällig geworden.

Die Brücke zwischen Modosch (Jasa Tomic) und Tschawosch in Rumänien wurde in den 20er-Jahren abgetragen. Eine schöne Akazien- und Maulbeerallee vom Modoscher Gemeindehaus zur Temesch zeigte noch lange von der einstigen Straßenverbindung. Heute sind die wichtigen Ämter in Setschan (Secanj) untergebracht.

In der kurzen rumänischen Zeit von Modosch (Jasa Tomic) hatten viele Bauern Felder im Ausland und waren Schikanen der Grenzwachen bei der Feldbearbeitung

ausgesetzt. Nach 1924 gab es umgekehrt einige Bauern, die Ackerland in Rumänien hatten. Sie benötigten ein Grenzbuch mit Angabe aller Personen der Familie, die die Grenze überschreiten wollten.

Die Bauern waren in früheren Zeiten den privaten Getreidegroßhändlern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Um dem entgegenzuwirken war in Neusatz (Novi Sad) die landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft „Agraria“ gegründet worden, die landwirtschaftlichen Produkte von den örtlichen Genossenschaften kaufte und an diese Bedarfsgüter verkaufte. Parallel dazu gab es in Neusatz die Zentrale Darlehenskasse für den Kreditverkehr. In Modosch (Jasa Tomic) wurde 1927 von einer Gruppe von Bauern die „Bauernhilfe“ gegründet, die Darlehen an ihre Mitglieder vergab und ähnlich wie die Agraria im Bereich der Gemeinde handelte. Mein Großvater war eine Zeit lang Schriftführer der Agraria.

Die Gemeindevertretung führte 1930 eine Umbenennung der Gassen durch, bei der die von Deutschen bewohnten Gassen deutsche Namen erhielten. Die Hügelgasse wurde zur Schillergasse, die Neue Gasse zur Goethegasse, die Sartschaer Gasse zur Hermann Wendel-Gasse. 1941 wurde die Schillergasse wieder zur Hügelgasse, die Hermann Wendel-Gasse zur Lenaugasse, die Setschanergasse mit der Vorstadt zur Adam Müller-Guttenbrunn-Gasse und die Mala zu Ehren des ersten Gefallenen der Gemein-de im Zweiten Weltkrieg zur Paul Salamann-Gasse.

Abb. 1 / Karte aus 1915 vom K.K. Militärgeografischen Institut.

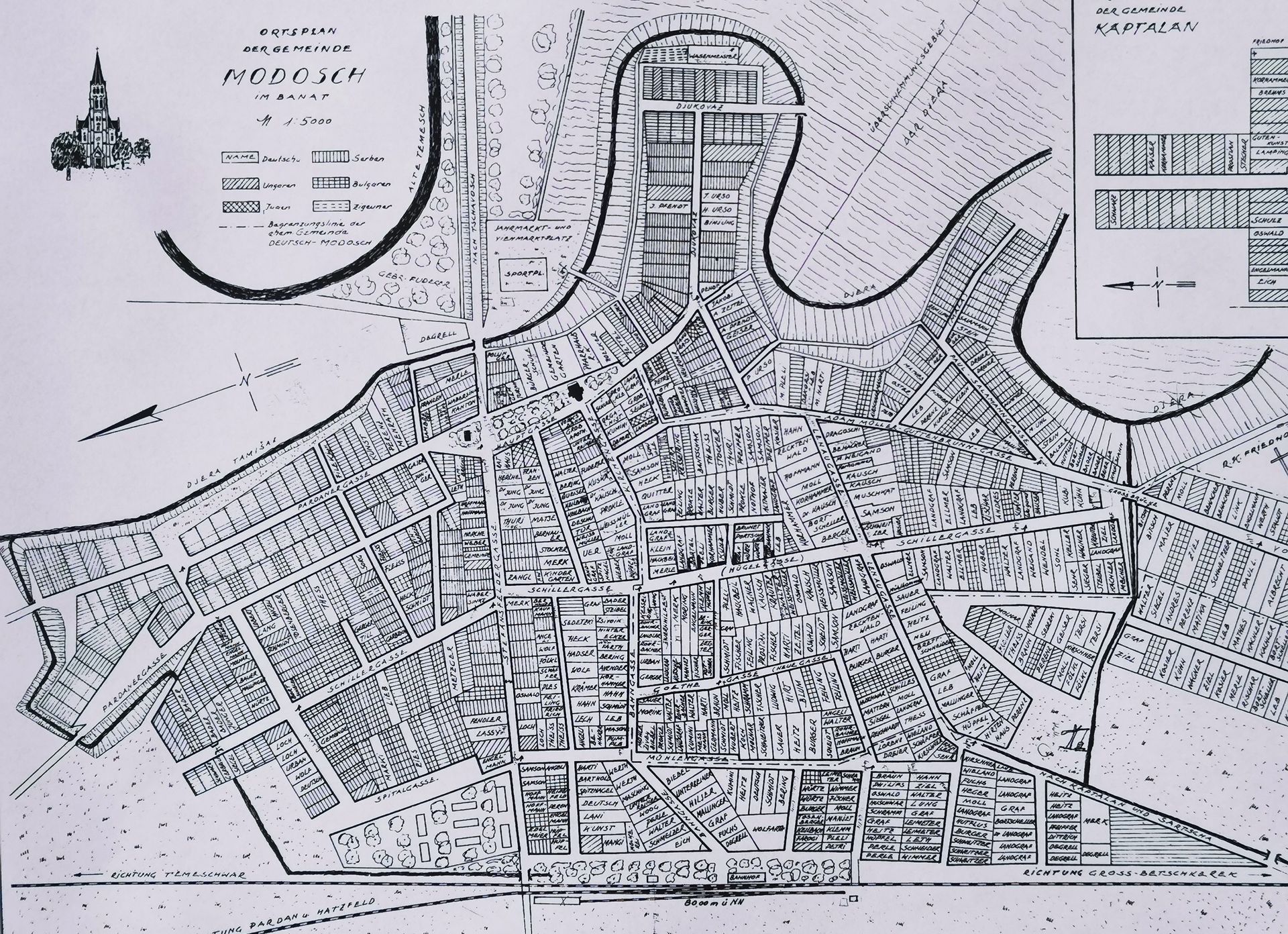

Abb. 2 / Ortsplan von Modosch Stand vor dem 2. Weltkrieg.

Darstellungen auf Karten

Die Abb. 1 zeigt die Region um Modosch auf einer Karte aus 1915 vom K.K. Militärgeografischen Institut. Diese Karte war, insbesondere im Hinblick auf den Verlauf der Straßen, der Temesch mit den Altarmen und Dämmen sowie der Fluren und Geländemulden Grundlage für den Gemarkungs- (Hotter-) plan von Modosch mit Kaptalan von Franz Harti aus Gosheim. Der Ortsplan Abb.2 von Modosch (Jasa Tomic) mit Stand vor dem 2. Welt-krieg wurde von Adam Samson jun. nach einem Entwurf von Franz Harti gezeichnet. Beide Pläne waren eine Beilage zum Modoscher Heimatbuch aus 1964.

Im Jahr 1979 wurde von Josef Kirschner auf Basis der im Ortsplan eingezeichneten Grundstücksgrenzen und nach den Erinnerungen der Landsleute auf einer klappbaren Platte ein Gemeindemodell mit den Gassen und Häusern sowie den beiden Kirchen erstellt, das sich seitdem in der Modoscher Stube in Schuttertal befindet. Kirschner, in Ernsthausen geboren, war seit 1933 Fassbindermeister in Modosch (Jasa Tomic).

Heimatortsgemeinschaft Modosch

Josef Burger wurde 1908 in Modosch geboren. Er war wie die meisten Deutschen ein Bauer. Sein besonderes Interesse galt schon früh der Ahnenforschung, die ihn nach Hodschag fahren ließ. Aus dem 1756 gegründeten Dorf in der Batschka war sein Urgroßvater um das Jahr 1850 nach Modosch gezogen. Den Kirchenmatrikeln konnte Burger entnehmen, dass seine Ahnen vom kleinen Dorf Schuttertal im Schwarzwald ausgewandert waren. Noch vor der vorrückenden Roten Armee konnte er aus Jugoslawien fliehen, kam nach Schleswig-Holstein, wo er in britische Gefangenschaft geriet.

Nach 13 Monaten freigelassen reiste er 1947 in die Heimat seiner Vorfahren. In Schut-tertal besuchte er den Bauernhof seiner Ahnen und lernte dort die Burger-Nachkommen kennen. Er musste aber erfahren, dass es für zusätzliche Landarbeiter hier keine Arbeit gab. Mit dem Hinweis, dass nördlich des Bodensees auf den Gütern des Landgrafs von Baden Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gesucht werden, reiste er dorthin und fand gleich eine Arbeit. Seine Frau konnte mit ihren 3 Kindern nach vielen Entbehrungen das Lager Rudolfsgnad verlassen und zu ihm nachkommen. Der Ort Bermatingen wurde schließlich die neue Heimat der Familie, wo sie sich mit Hilfe des Lastenausgleichs ein Einfamilienhaus bauen konnten.

Burger gelang es sowohl den Kontakt zur Gemeinde Schuttertal aufrecht zu erhalten, als auch eine Heimatortsgemeinschaft für Modosch, wie es bereits für einige donau-schwäbische Gemeinden gab, einzurichten. 1954 wurde beim Tag der Donauschwaben in Esslingen am Neckar angeregt, ein Modoscher Ortstreffen zu veranstalten und ein Heimatbuch herauszugeben. Zu Pfingsten 1956 fand dann in Waiblingen nordöstlich von Stuttgart das erste Modoscher Heimatortstreffen statt, an dem über 300 Personen teilnahmen. Josef Burger erklärte sich dort bereit die „Modoscher Heimatblätter“ her-auszugeben.

Bereits im August dieses Jahres erschien das erste Heft, in dem er die Landsleute um Unterstützung durch eigene Beiträge, Fotos und Adressen von Modoschern ersuchte. Die Blätter, die künftig vierteljährlich erschienen und auf Spendenbasis vertrieben wurden, sollten die Plattform für den Erfahrungs- und Informationsaustausch unter den Modoschern sein und die Grundlage für das geplante Heimatbuch schaffen. Er blieb bis 1989 für die Heimatblätter verantwortlich, die noch bis zum Jahr 2014 weitergeführt und mit der letzten Blattnummer 194 eingestellt wurden.

Das Modoscher Heimatbuch wurde von Josef Burger 1964 nach 8-jähriger langwieriger Detailarbeit fertiggestellt. Es umfasst die Geschichte, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Ortes, die Beschreibung öffentlicher Gebäude und Einrichtungen, die Sitten und Gebräuche, das bäuerliche Arbeitsjahr, das Vereins leben, persönliche Beiträge von und über Landsleuten sowie wichtige Personenlisten. Das Buch hat einen großen textlichen Umfang mit unzähligen Daten und Details. Im Vergleich mit Ortsmonographien anderer Orte sind aber die Fotos klein und daher nicht so ausdrucksstark. Ein Bildband wie er z.B. für Setschan erstellt wurde, fehlt leider.

Nach den Heimatortstreffen in Spaichingen 1959 und Bad Cannstatt 1970 fand das 4. Treffen 1972 erstmals in Schuttertal statt. Beim nächsten Treffen zu Pfingsten 1974 wurde die Patenschaft zwischen Schuttertal und Modosch geschlossen und ein Gedenkstein im „Modoscher Park“ feierlich aufgestellt. Schon davor hatte Bürgermeister Himmelsbach die Lesestube im damaligen Rathaus als „Modoscher Heimatstube“ zur Verfügung gestellt. Die Pfingsttreffen in Schuttertal wurden alle 2 Jahre durchgeführt und 2014 mit dem 22. Treffen eingestellt.